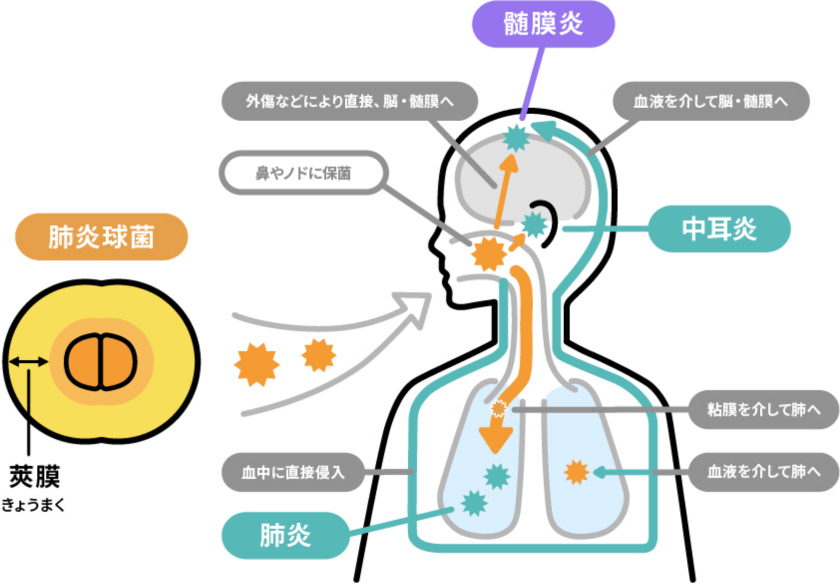

肺炎球菌について

肺炎球菌は、子どもの感染症の二大原因のうちのひとつの細菌です。まわりを莢膜(きょうまく)というかたい殻におおわれた菌で、人間の免疫が攻撃しにくい構造をしています。なかでも小さい子ども、特に赤ちゃんのうちは、まだこの細菌に対する抵抗力がありません。このため、細菌性髄膜炎など症状の重い病気を引き起こしたりすることがあります1)。

肺炎球菌の写真

1)厚生労働省:肺炎球菌感染症(小児)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/pneumococcus/index.html

2024/01/22参照

肺炎球菌が引き起こしやすい病気について

肺炎球菌は、肺炎の原因になる細菌です。

ほかにも、細菌性髄膜炎、菌血症、中耳炎といった病気を引き起こします1)。肺炎球菌は、子どもの多くが鼻の奥や気道に保菌しています。保菌しているだけでは問題ありませんが、残念ながら小さな子どもは肺炎球菌に対する抵抗力をもっていないため、比較的簡単に肺炎球菌に感染してしまいます。

カゼをひくと中耳炎になることがありませんか? これはカゼによって粘膜の抵抗力が落ちると、耳で感染症を起こすためです。

このように、肺炎球菌は、耳で感染症を起こすと「中耳炎」を、肺に入り込んで「肺炎」を、血液の中に入り込んで「菌血症」を、脳や脊髄を覆っている髄膜の中に入り込んで「細菌性髄膜炎」を発症します。

これらの病気は、もちろんほかの細菌やウイルスが原因で起こることもありますが、肺炎球菌は主要な原因で、肺炎球菌結合型ワクチン導入前の日本において

菌血症では54~72%[1番目]2,3)、

肺炎の場合は46.6%[1番目]4)、

細菌性髄膜炎では20~30%[2番目]5)、

細菌性の中耳炎の場合は29.2%[1番目]6)で

肺炎球菌が原因といわれていました。

1)厚生労働省:肺炎球菌感染症(小児)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/pneumococcus/index.html

2024/01/22参照

2)浅井洋子ほか:日本小児科学会誌

114(9): 1389, 2010

3)西村龍夫:日本小児科学会誌 112(10): 1534, 2008

4)坂田宏:日本化学療法学会雑誌 66(3): 366,

2018

5)砂川慶介ほか:感染症誌 84(1): 33, 2010

6)日本耳科学会、日本小児耳鼻咽頭科学会、日本耳鼻咽頭科感染症・エアロゾル学会編:小児急性中耳炎診療ガイドライン2018年版

https://www.otology.gr.jp/common/pdf/guideline_otitis2018.pdf

2024/01/22参照

肺炎球菌に感染しやすい年齢

肺炎球菌による感染症にかかりやすいのは、特に免疫力の弱い小さな子どもやお年寄りです。この傾向は世界で共通してみられるもので、このため世界的に子どもやお年寄りに肺炎球菌のワクチンを接種して、肺炎球菌による感染症の予防をしています。

肺炎球菌への感染を予防する方法

子どもの肺炎球菌感染症1)を予防する方法には、肺炎球菌結合型ワクチンの接種があります。

2007年に、WHO[世界保健機関]は肺炎球菌結合型ワクチンを世界中で定期接種とするように推奨を出しました。それだけ先進国・開発途上国を問わず各国で肺炎球菌による病気が多いためです。

小さな子どもは肺炎球菌に対して抵抗力をもっていませんが、肺炎球菌結合型ワクチンを接種すると抵抗力ができるようになるので、一番この病気にかかりやすい年齢の間、肺炎球菌からお子さんを守ってあげることができます。

1)肺炎球菌結合型ワクチンの接種は侵襲性感染症の予防を目的としています。

肺炎球菌についてのQ&A

監修:千葉大学真菌医学研究センター 感染症制御分野 教授 石和田 稔彦 先生

-

Q. 肺炎球菌ってどんな菌?

A. ふだん小児科に来る子どもの病気の原因として、もっとも多い菌のひとつです。

肺炎球菌は名前のとおり、大人では肺炎になることが多いのですが、乳幼児の場合、肺炎のほかにも中耳炎や、菌が脳を包む膜にまで入りこむ細菌性髄膜炎というこわい病気になることがあります1,2)。 また、肺炎球菌はまわりにとてもかたい殻があるので、からだを細菌から守ろうとはたらく白血球によってやっつけることがむずかしい、毒性の強い菌です3)。 -

Q. 子どもはふつう、肺炎球菌をもっていないの?

A. 肺炎球菌は子どもの多くがノドや鼻の奥にもっている、とても身近な菌です。生まれたばかりの赤ちゃんは肺炎球菌をもっていませんが、ほかの赤ちゃんと遊んだり、保育所に通うようになったりすると、いつのまにか菌をもらってしまう可能性が高くなります1,4)。 菌をもっていてもかならず悪さをするわけではありませんが、月齢の低い子どもほど肺炎球菌への抵抗力が弱いため、肺炎球菌の病気にかかりやすいといわれています1,4)。

-

Q. 肺炎球菌感染症を予防しないといけないのはナゼ?

A. ときに命にかかわる病気や、後遺症が残る病気にかかることがあるからです。 肺炎球菌はいつもは子どものノドや鼻の奥にいておとなしくしていますが、体力や抵抗力が落ちたりといった何かのきっかけでからだの中に入り込むと、中耳炎や肺炎、さらにこわい菌血症や細菌性髄膜炎になることがあります1,5)。 菌血症とは、菌が血液の中に入り込んだ状態で、細菌性髄膜炎のひとつ前の段階にあたります5)。。

-

Q. 子どもが肺炎球菌をもっているかどうか調べることはできる?

A. ふつうは、何かの病気になったときに検査をします。

肺炎球菌をもっているかどうかは、子どものノドや鼻の奥の菌を調べればわかりますが、ふつう、健康なときに検査することはありません。気管支炎や肺炎、中耳炎など、肺炎球菌やそのほかの細菌感染が考えられる病気にかかったときや、菌血症や細菌性髄膜炎のような症状があったときに、医師の判断で血液検査などの検査を行います6)。 -

Q. 肺炎球菌は子どもが当たりまえにもっている菌なのに、何がきっかけで病気になるの?

A. 病気になるきっかけはさまざま。いつ、だれにおきてもおかしくありません。 肺炎球菌による中耳炎や肺炎は、カゼなどをきっかけになることが多いのですが、菌血症や細菌性髄膜炎は必ずしも何かのきっかけがあってなるというわけではなく、菌をもっていればいつ、だれが病気になってもおかしくないといえます7)。 特に体力や抵抗力が落ちたときは注意が必要です。

-

Q. 耐性菌って何ですか? 耐性菌による病気にかかってしまうとなおらないの?

A. 耐性菌とは、菌をやっつけるための薬[抗菌薬]が効きにくくなっている菌のことです。これまで、日本では子どもの発熱時などに抗菌薬を多く使ってきたことから、薬が効きづらくなった肺炎球菌が増えています8)。 耐性菌に対しては薬の量を増やしたり、新しい薬を使ったりすることで治療できますが、病気にかかってから治療するよりは、かからないことが何より大切です。そのためにも、ワクチンで予防をしましょう。

-

Q. 子どもの肺炎球菌ワクチンは日本だけのもの?

A. 子どもの肺炎球菌ワクチンはすでに世界120カ国以上で取り入れられています9)。日本には2010年から導入され、2013年4月には5歳未満を対象に定期接種になりました10,11)。なお、子どもの肺炎球菌ワクチンについては、WHO[世界保健機関]がすべての国での定期接種をすすめています12)。

-

Q. 子どもが肺炎球菌をもっていても、ワクチンを打てば病気は防げるの?

A. 肺炎球菌にはいくつかの種類があり、すべての種類についてワクチンが対応しているわけではありませんが、ワクチンが対応している肺炎球菌による病気は、予防できることが期待できます。

-

Q. 肺炎球菌ワクチンを受ければ、細菌性髄膜炎を防げるの?

A. 肺炎球菌ワクチンだけでは、細菌性髄膜炎のすべてを防ぐことはできません。 子どもの細菌性髄膜炎のおもな原因には、ヒブ[インフルエンザ菌b型:Hib]と肺炎球菌があります。それぞれヒブワクチンと肺炎球菌結合型ワクチンで予防できますが、これらのワクチンが導入されるまでは、この2つの菌が細菌性髄膜炎の原因の約80%を占めていました13)。細菌性髄膜炎の大部分を予防するためには、この2つのワクチンを両方とも接種することが大事です。ただしワクチンに含まれない種類[型]の肺炎球菌による細菌性髄膜炎は予防することができません。また、生まれて間もない赤ちゃんの場合、大腸菌やGBS[B群溶レン菌]が原因で細菌性髄膜炎になることがあり11)、残念ながらこれらもワクチンでは防げません。

-

Q. 肺炎球菌による菌血症、細菌性髄膜炎ってどんな病気?

A. どちらもはじめはカゼと区別しづらく、重症化することもある病気です。 菌血症は、いつもは子どものノドや鼻の奥にいる肺炎球菌が、何かのきっかけで血液の中に入り込んでいる状態です5)。そして、菌血症がさらにすすむと、まれに菌が脳を包む膜にまでいき、細菌性髄膜炎になります。肺炎球菌による細菌性髄膜炎はときに命にかかわったり、難聴やマヒなどの後遺症が残る場合もある病気です5)。はじめは発熱以外にほとんど症状がなく、カゼと区別がつかないため、早めの発見がむずかしいといわれています5)。

-

Q. 肺炎球菌が原因の発熱や中耳炎などについて、カゼやほかの原因のものと見分ける方法はあるの?

A. おうちで見分けるのはなかなかむずかしいですが、日ごろから子どもの様子をよく観察しましょう。 肺炎球菌が原因の場合、熱が急に上がる、短時間で具合が悪くなるなど進行が早いことがありますが2,14)、おうちで見分けるのはむずかしいでしょう。ただ、熱があっても機嫌は悪くなかったり、食べたり飲んだりできているようであれば、それほどあわてなくてもよいでしょう。子どもの変化を敏感に感じとれるのは保護者のみなさんです。ふだんから子どもの様子をよく観察してあげてください。

-

Q. 肺炎球菌の病気にかかっている子どもから、同じ病気がうつってしまうことはないの?

A. 病気そのものがうつるというより、肺炎球菌をもらうことがあります1)。肺炎や菌血症など、肺炎球菌が原因の病気そのものがだれかにうつるということはありません。病気にかかっている子どもと遊んだりすることで、肺炎球菌をもらうことはあっても、だからといって同じ病気になるとはかぎりません。

-

Q. インフルエンザのように、肺炎球菌による病気がはやる季節はあるの?

A. 肺炎球菌による病気は、決まった季節にはやるものではありません。 肺炎球菌による病気のうち、たとえばインフルエンザなどがきっかけで起こることの多い肺炎などは、インフルエンザのはやる季節に多いといわれていますが、菌血症や細菌性髄膜炎は決まった季節にはやるものではありません。そのため、この時期さえ気をつけていればよいというものではないので、年間を通じて注意が必要です。

-

Q. 保育所に子どもをあずけるつもりだけど、何か特別な対策は必要?

A. ワクチンで予防できる病気があります。できれば保育所に入る前にワクチンを受けて、病気から子どもを守りましょう。 保育所などの集団生活の場ではいろんな子どもたちと共同生活をすることになるので、肺炎球菌にかぎらず、はしかや水ぼうそうなどワクチンで予防できる病気については、保育所に入る前にワクチンを受けておくとよいでしょう。ワクチンは病気から自分の子どもを守るだけでなく、ほかの子どもたちに病気が広まるのを防ぐ役割も果たします15)。ワクチンによっては何度か受けなくてはならないものもあります。受けられる時期がきたら早めに受けておくとよいでしょう。

1)厚生労働省:肺炎球菌感染症(小児)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/pneumococcus/index.html

2024/01/22参照

2)国立感染症研究所:細菌性髄膜炎とは

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/404-bac-megingitis.html 2024/01/22参照

3)中野貴司:小児感染免疫 21(3): 245, 2009

4)厚生労働省:小児用肺炎球菌ワクチンの切替えに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/qa_haienkyuukin.html 2024/01/22参照

5)日本小児科学会:日本小児科学会の「知っておきたいわくちん情報」各論No.10-19,22 2018年3月-2020年10月作成・改訂

https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/VIS_B-02haienkyukin_202312.pdf 2024/01/18参照

6)厚生労働省:感染症法に基づく医師の届け出 13侵襲性肺炎球菌感染症

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-09-02.html 2023/10/13参照

7)厚生労働省健康局結核感染症課:抗微生物薬適正使用の手引き 第二版

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000573655.pdf 2024/01/22参照

8)吉田耕一郎:昭和医会誌 69(3): 212, 2009

9)プレベナー13®水性懸濁注 医薬品インタビューフォーム 2023年9月改訂(第10版)

10)日本呼吸器学会呼吸器ワクチン検討委員会/日本感染症学会ワクチン委員会/日本ワクチン学会・合同委員会:6歳から64歳までのハイリスク者に対する肺炎球菌ワクチン接種の考え方(2021年3月17日)

https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/210317_teigen.pdf 2023/08/21参照

11)「細菌性髄膜炎診療ガイドライン」作成委員会編集:細菌性髄膜炎診療ガイドライン2014(日本神経学会,日本神経治療学会,日本神経感染症学会監修),2014,南江堂

12)World Health Organization:Recommendations to assure the quality, safety and efficacy of pneumococcal conjugate vaccines, Annex 3, TRS No 977

https://www.who.int/publications/m/item/pneumococcal-conjugate-vaccines-annex3-trs-977 2023/08/15参照

13)砂川慶介ほか:感染症誌 84 (1): 33, 2010 14)日本耳科学会、日本小児耳鼻咽頭科学会、日本耳鼻咽頭科感染症・エアロゾル学会編:小児急性中耳炎診療ガイドライン2018年版 https://www.otology.gr.jp/common/pdf/guideline_otitis2018.pdf 2023/08/15参照

14)日本耳科学会、日本小児耳鼻咽頭科学会、日本耳鼻咽頭科感染症・エアロゾル学会編:小児急性中耳炎診療ガイドライン2018年版 https://www.otology.gr.jp/common/pdf/guideline_otitis2018.pdf 2023/08/15参照

15)日本小児科学会:日本小児科学会の「知っておきたいわくちん情報」No.01 予防接種の意義, 2018年3月作成

https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/VIS_A-01yoboseshu_202312.pdf 2024/02/20参照

監修:千葉大学真菌医学研究センター 感染症制御分野 教授 石和田 稔彦 先生

2024年9月作成 PRV45O003A